column

Author: Mined & Mind 編集部

Author: Mined & Mind 編集部 Date: 2025 09/30

Date: 2025 09/30

column

Author: Mined & Mind 編集部

Author: Mined & Mind 編集部 Date: 2025 09/30

Date: 2025 09/30金山の街のリサーチをして、ZINEを制作する市民参加型アートプロジェクト「かなやまじんくらぶ」。

まちのことを知るためにはそのまちを深く知る人に話を聞くのが一番!ということで、チームに分かれて金山のキーパーソンを尋ねてお話を聞いてきました。

※本インタビューは各チームがZINEとしてデザインしたものを一部編集し掲載しています※

▼「かなやまじんくらぶ」で制作したZINEのページ(ZINEの全ページはこちらからご覧いただけます)

絵:兵藤怜、写真:きとうてるえ、デザイン(ZINE):山口麻加、インタビュー編集:鈴木洋子、校正:半田萌

取材日:2024年10月2日

取材メンバー:兵藤怜、きとうてるえ、山口麻加、鈴木洋子、半田萌

店主:古賀詩穂子さん

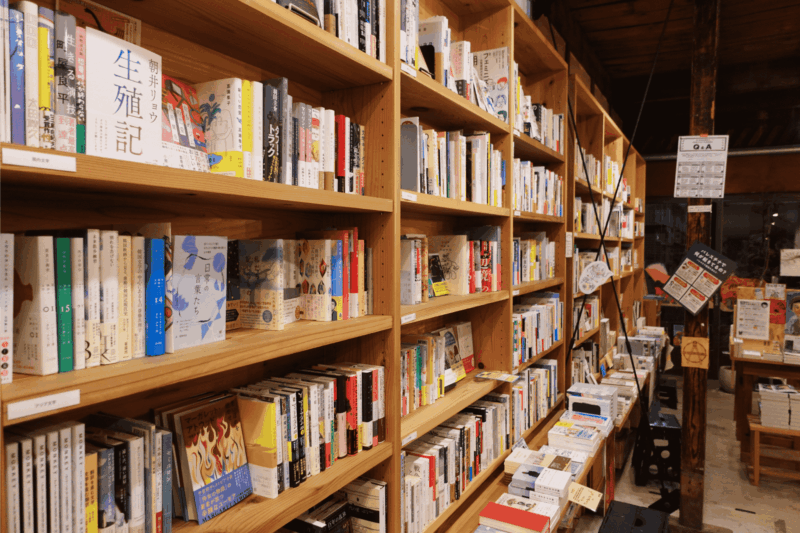

金山総合駅南口から徒歩約10分の沢上商店街(※)に 2021年にオープンした新刊書店。

1階:書店(新刊、個人の方が発行されているZINEなど)

2階:ギャラリースペース&カフェスペース

句読点の読点(とうてん)から。本の取次会社で働いているときに本屋の魅力に気づいて、本屋って暮らしの中の息継きができる場所だな、文章の中の読点とすごく似てるなと思いました。

2階のギャラリースペースとカフェスペースでは、いろんな人をお招きしたり、ドリンクを提供しています。本を買うだけではなく、買った後にちょっと過ごせるような、生活の中の息継ぎの時間になるようにしています。

取次会社で書店を回る仕事をするうちに、本屋業界のことをもっと知りたい、本屋をやる上でいろんな人とつながっておきたいと思い、3年勤めたあとに本屋を作る仕事に転職しました。

街の本屋は、その街の人、来てくれる人に合わせてどんどんデザインされ醸成されていくんです。同じ店を違う場所でやっても受け入れられるとは限らないので、一つ一つ企画して、ブックカフェの立ち上げに関わりました。

その後独立を決意し、2021年のコロナ禍でしたが、お店をオープンしました。

色のない場所、特定のイメージがない場所で自由にやりたいなと。

金山はいろんな人が行き交う交通のハブの駅で、県外からも来やすく、雑多なイメージがあって、面白いかなと思いました。

物件探し中に、自分が出版していた「読点 MAGAZINE、」というZINE を見た新聞記者の方からのご縁で、「さかさま不動産」というサービスを知りました。借りたい人がホームページ上に記事を作って、大家さんがそれを見てこの人に貸したいなと思って連絡をするサイトでやりたいことを紹介する記事を載せたら、ここの大家さんが連絡をくれてマッチングしました。

元は手前が時計屋さんの店舗で、奥が住宅という造りでした。

今の大家さんは、その時計屋さんとは別の方ですが、若い世代を応援する気持ちがすごくある方です。

金山駅は通勤通学では使っていましたが、始めはこの商店街は知らなかったです。

駅から距離があるし、どうだろう?と思ったんですが、大家さんがいい方で、店構えがお店がやりやすそうな形で、内見したときに近所の人が声をかけてくれて、大家さんとの関係性もいい感じで、雰囲気が良さそうだと思ってここに決めました。

近所の方も、声をかけてくれたり、困ったときに助けてくれます。

本の注文は、近所の人からも、他の地域の人からもたくさんあります。ネット書店で買うと、大きい資本に絡めとられる消費だと感じて、そこで買ったお金がどこに行くんだろうと考えると、ネットは使いたくないという人もいます。自分が持っているお金が地域に巡った方がいいなと思う人が買いに来てくれるようです。お店があることって大事だなと思います。私もなるべく個人店で消費したいと思っています。うちで売り上げたお金がまた例えば近所のブラジルコーヒーさんとかで使われて、とお金が身近で循環していく感覚があります。

身辺で消費して税金を払ったら、市や県の税金になったり、国税になったりして、結局身近でぐるぐるお金が回っていくのがいい経済循環だなって思います。そこまで考えている人が結構いるというのは、仲間が多いなって思った嬉しい発見です。

選ぶ本はあんまり明確な基準はないんですが...。

本は1日200~400冊ぐらい出版されていて、そこから毎日選んでいます。棚もお金も限りがあるので、今まで店で売れた本から、これなら売れるかなと予測して選んでいます。

「置かない本」というのは決めています。いわゆるヘイト本や差別を助長するような本、恐怖心を煽ったりする本はあまり置かないようにしています。生産性主義、ビジネス書なども、時間を早く感じさせるような、急がせるような、頑張らさせられるみたいな本に感じてしまうのであまり置かないようにしています。急がせる部分があると、空間自体がせかせかするような気がするので、なるべくゆっくり時間を過ごせられるような空間になるといいなと思っています。

置く場所を考えるのは本当に面白いです。

「棚を編集する」方法の一つに、当店では棚ごとに名前を付けたり、住所みたいなものを付けています。例えば、「社会を見つめる」とか「どうやって生きていく」など。

棚どうしの境界も緩やかで小さく意味がつながっていくような、ぴょんと飛べるような感じを心がけています。お店のあり方みたいなものにも繋がるかなと思っています。

「面陳」(面で陳列)も結構していて、表紙を出すことで手掛かりになったり、あまり本屋に慣れていない人でも楽しめるようにしていています。

いろんなタイプの本がいろんなところにあるなという感じで、ベストセラー本も、ハードカバーもあれば、ZINEっぽいものも近くにあったりという配置です。ZINEも他の本の間に入れるものと、ZINEだけで固めるものに分けたり、この本の隣にはこの本が欲しい、というような組み合わせもあって、感覚で置いています。

本が好き、だけじゃなくて、本屋が好き、本棚の編集が楽しいです。本棚は人が作ってるので、属人性があって、だからこそ本屋って行くと違いがあって楽しいです。

私が面白いと感じることも大切ですが、あまり重要視してないです。

自分が好きな本とお客さんが好きそうな本の、円が交差するところで選んでいる感じです。なるべくお客さんが買ってくれそうな本を多く入れています。

全部読むのは難しいので、表紙と著者の情報を見て、本の情報があれば冒頭をちょっと読んで選書します。

でも、思ったより売れなかったり、こんなにすぐ動いちゃったみたいなのもあります。

本を選ぶのが早くなると自分が好きな本かどうかは関係なくなります。全部本があって選べるわけじゃないので、情報だけで判断して、賭けに近いところもありますね。

でも、売れたら早く発注すればいいので、その辺のメンテナンスも本当に飽きないです。

展示やトークショーをやることで著者さんとつながって、「何かやりましょう」となることがあって、本当に大事に育てていく、一緒にやっていくという感じです。

人が集まる場所になっていて、お客さんもこの本で何かやってみたいと企画してくれたり、自分だけじゃないところで店が使われていくのがいいです。一人でやっていると視野が狭くなるので、そこからまた自分が知らない人と出会ったりして、輪を広げてくれる人がいると助かります。

展示をやることでまたつながりができて、場所を使ってもらうことで、うちだけの発信では届かないような新しいお客さんに知っていただくきっかけになっています。いろんな人がいて、自分が見ているSNSの世界って狭いなと思います。人のつながりで広がっていくのは、本当に面白いなと思います。

ZINEは、フォローしている作家さんが出す本やお勧めしている本、SNSなどでチェックして発見します。フォローしている本屋が紹介していて気づいたり、置きませんか?というメールも多く来ます。

「文学フリマ」という本を作っている人のサイトの情報から見つけたり、お客さんから依頼されたり教えてもらうこともあります。

いい街だなと思います。お客さんも、近所の人もみんないい人ばかりです。

すぐ近くに小学校があって、年に1回、町探検で小学2年生の子たちが来て、本屋について話を聞いてくれる行事があるんですけど、そういう機会があるのは良い学校だなと思います。

お店同士の横のつながりもできて、ブラジルコーヒーさんでは、ライブをした方が出版した本の出張販売を依頼されたり、友達の展示をうちでやったらどう?と提案してくれて、一緒に展示をやったりしました。

そこでまたお客さんが行き交って、その展示とコラボ企画のライブに私も閉店後に行ったら、当店の常連さんもたくさんいて、街が繋がってると感じて、街が立体的に見えました。お客さん、住んでる人、店、街のつながりが面白くて、景色が変わって見えました。店でしか見てなかった景色が、違うお店でも人と人がつながって、こうやって町ってできてるんだ、すごいな、と思いました。

そういうのはこの街で店をやる安心感みたいなのがあるなって思いました。

いろんな人がいる、つながっている、という感じがします。

お客さん自身も緩やかに境界をまたぐ人が来ていらっしゃるという感じがします。

今後も、街に開いていけたらいいなと思います。

今やっていることを続けることでどんどん関係していく人たちも増えていくので、それによってまた耕されて土がよくなってくる。そういうのが繰り返されていく。

お店って毎日毎日同じことの繰り返しで、同じ店に見えるんだけど、醸成されていって、豊かになっていくといいなと思います。他の店とも色々また繋がったり、店として何かできたらいいなぁと思います。

具体的なことは考えてないんですけど、あり続けるというのが一番難しいので、このテンションであり続けられたらいいなと思います。

※沢上商店街は、1989年(平成元年)に金山総合駅ができてから店舗が減少し、現在は数件のみが営業されています。

これは自分でつくったZINEです。本屋ができるまでを紹介しています。

ご当地作家のヨコイエミさんという漫画家の方にうちのお店を描いてもらいました。

本の綴じ方、本がどういう風にできているかなど、本づくりの具体的なHow to 本です。

(かなやまじんくらぶのスタジオにも置いてある本)

ZINEを作りたいと思っている人に参考になる本!

著者の金井真紀さん(文筆家、絵描き)がテヘランに行っていろんな女性たちにインタビューした本です。

金井さんの描く似顔絵が素敵です。イランではスカーフの着用義務など自由が制限されたり、特に女性が抑圧されている状況ですが、2022年にはスカーフの着用をめぐり22歳のアミニさんが逮捕され死亡したことで抗議運動である反スカーフデモが起こったりしています。弁護士、サッカー選手、相撲選手、性的マイノリティの人など、この本に出てくる人たちはそれぞれしなやかな考え方だったり、反骨精神があったりと、すごくかっこいいです。絶望的な出来事も多いけれど、本当に元気がもらえて読んでいると明るい気持ちになります。

ライブや展示などをよくされているコーヒー屋さんです。私はブラジルコーヒーがあるからお店をここ金山でやれるなと思った部分もあって、開業の後押しになったお店です。

実際にお店をやる前にトークイベントもさせてもらいました。ブラジルコーヒーさんがあるという安心感、こういう人が来るんだったらうちの店にも来てくれると感じました。人が、そういうカルチャーの土壌があるのかなって思いました。

柳の木の目印がかわいいパン屋さん。朝の8時からやっているので助かります。どれも美味しくて、ちょっとした差し入れにもいいなと思っています。個人的にはクロワッサンがおすすめです。道の向かいに「畑中地蔵」というお地蔵さんがあります。

私は金山駅前まちそだて会のメンバーで金山アンバサダーをしています。金山をPRするミッションがあるため、今回はTOUTEN BOOKSTOREさんを独占インタビュー!こちらの本屋さん、はじめて訪れたのに、なぜだか懐かしい感じがしました。中はとっても居心地のいい空間で、ゆったりとした時間が流れる工夫がいっぱい。「金山はまだ色のない街だから選んだ」TOUTEN BOOKSTOREさんのような素敵なお店がたくさん金山に出店してくれたら、もっと個性が光るカラフルな街になるだろうな♪なんて楽しい気持ちになりました。本好きな方にも、そうでない方にもきっと喜んでもらえるお店だと思います。是非、お気軽に遊びに来てくださいね♪(きとうてるえ)

私にとって金山とは家と職場の中間地点で、社会人になって以降、買い物や散策、イベントなどに訪れて楽しんでいます。街歩きや本屋さんが好きで、TOUTEN BOOKSTOREさんにも以前伺ったことがあるのですが、落ち着いた雰囲気の中で、毎回新しい発見があります。置かれている本を見ていると、色々な人の思いが伝わってきて、世の中の様々な視点、角度から見ることの大切さを感じます。インタビュー中に目に留まった「えほんとりっぷ」という本も、表紙がかわいらしくTOUTEBOOKSTOREさんも紹介されているそうです。本、人、街のつながりがひろがっていく素触な空間が、ずっと続いていくといいなと思います。(鈴木洋子)

常に人々が行き交うにぎやかな金山駅周辺から南に少し歩いた、趣深い商店街の一角にTOUTEN BOOKSTOREはあります。お店を「暮らしの中の息継ぎかできる場所」にしたいと話す店主の古賀さんをあらわすように、店内にはさまざまな本が緩やかな繋がりと余白をもって並んでいました。本棚を眺めながら店内を歩き、時々立ち止まって考える。そんな読書するような時間を過ごすなかで、「暮らし」そして「まち」もそのようにあってほしいと感じました。息継ぎをする余白があるからこそ、人は物事を考え、また歩んでいけるのかもしれません。(山口麻加)

私は地下鉄名城公園駅にある、名古屋造形大学の学部生で、普段は美術に関する知識や技術を学び、それを活かしなから作品の制作をしています。知人の紹介で、クリエイティブ・リンク・ナゴヤさん主催の「かなやまじんくらぶ」の企画を知り、参加しています。再開発の計画が進められる金山の地で、改めて金山の魅力を発見し、発信する機会に関われることを、大変嬉しく思っています。私は通学で金山駅を利用していますが、TOUTEN BOOKSTOREさんは存じ上げず、この度初めて、お店に伺いました。ゆったりとやさしい時の流れる空間で、集中して本を堪能できるひとときは何にも代え難いものだなと感じました。まだ行かれたことのない方は是非。(兵藤 怜)

TOUTEN BOOKSTOREさんは以前からお名前を聞いていて、「おしゃれな本屋さん」というイメージでした。今回のプロジェクトをきっかけに何度かお店を訪れていますが、訪れるたびに陳列された書棚から「世界の動きに無関心でいないこと」と「人間らしく生きること」の大切さを教えてもらうような気持ちになります。インタビューの中の古賀さんの言葉は、ひとつひとつが丁寧で、私たちに対して誠実にお話してくださっているのが伝わってきました。また「もっと聞きたい、知りたい」と思わせる奥深さも感じました。物事に誠実であること、相手の知識欲を駆り立てることは、TOUTEN BOOKSTOREのお店としての魅力とも重なりました。商店街のなかにキラリと光る宝石のような本屋さん。金山エリアにとっても大きな財産だと感じました。(半田 萌)